En la década de los 60, Hannah Arendt, una filósofa alemana de origen judío, fue contratada por el periódico americano New Yorker para cubrir la noticia del juicio histórico de Eichmann, un funcionario del partido nazi cuya función fue la de planificar y organizar la deportación masiva de judíos a campos de concentración. En 1961, Eichmann fue juzgado y condenado a muerte por haber cometido crímenes contra la humanidad. Al preguntarle si se reconocía culpable, respondió: “No tuve ninguna relación con la matanza de judíos. Jamás di muerte a un judío, ni a persona alguna, judía o no. Jamás he matado a un ser humano. Jamás di órdenes de matar a un judío o a una persona no judía. Lo niego rotundamente.”

Arendt analiza la personalidad de Eichmann como la de un hombre normal y corriente, ni demoníaco, ni monstruoso, y al que seis informes psiquiátricos dieron por “no solo normal, sino ejemplar”. En cuanto al problema de conciencia, Eichmann recordaba perfectamente que habría llevado un peso en ella en el caso de no haber cumplido las órdenes recibidas, las órdenes de enviar a la muerte a millones de hombres, mujeres y niños, con la mayor diligencia y meticulosidad.

La gente la más peligrosa no es la gente que hace daño aposta –de ellas sospechamos fácilmente-, sino la gente que carece del hábito de pensar y que, alegando “buenas intenciones”, considera prescindible actuar con prudencia.

Arendt explica que Eichmann, más allá de su “normalidad”, se caracterizaba por un “déficit de pensamiento” que lo incapacitaba para pensar con profundidad. “Eichmann no era estúpido. Únicamente, la pura y simple irreflexión –que en modo alguno podemos equiparar con la estupidez– fue lo que lo dispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo”. Para explicar lo ocurrido, Arendt habla de la “banalización del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes”, la define como “un alejamiento de la realidad, y tal irreflexión que pueden causar más daño que todos los malos instintos inherentes, quizás, a la naturaleza humana”.

Obviamente, no todos los actos irreflexivos revisten la gravedad que tuvieron los de Eichmann, hay grados. El diagnóstico de Arendt no es una sentencia comparativa de todo acto irreflexivo a las atrocidades cometidas en los campos de concentración, pero nos puede servir para entender el mecanismo de la banalidad del mal.

Imagínese, por ejemplo, el caso de un grupo de chicos que violan a una chica y la dejan tirada después de haber consumado el acto, robándole el móvil y celebrando su conquista tomándose una caña y haciéndose selfies en un lugar público. Imagínese que, ante una denuncia por violación, alegan tener la consciencia tranquila y estar convencidos de que ellos nunca violarían a nadie porque “violar es muy grave” y “nos parecía que la chica había consentido”. Algo parecido a “upss!, he violado, pero fue sin querer”. La pregunta que surge es: ¿solo son capaces de cometer actos criminales los psicópatas fríos o incapaces de arrepentimiento? ¿Excluye el código penal a aquellos que comenten actos criminales llevados por la inconsciencia o la estupidez?

“Nemo censetur ignorare legem”, reza el adagio que existe en la mayoría de los sistemas legales de los países democráticos, ese principio según el cual nadie puede invocar su ignorancia de la ley para pretender escarpar de sus consecuencias. No, la ley no perdona a aquellos que cometen actos criminales consentidos, por el hecho de que fueran cometidos por inconsciencia o estupidez. Por muy injusto que eso pueda parecer a veces, se trata de una protección que brindan la mayoría de los sistemas legales, contra las atrocidades que podrían derivar de la banalidad del mal.

Sin embargo, la cultura del sentimentalismo, de la impulsividad y de la impunidad -la hija de la banalización del mal- puede hacer más difícil entender ese principio. La cultura de la prevaricación, de la evasión fiscal –pregunto: ¿no están hartos de ver a personas llevar a sus hijos a colegios españoles, con coches que ostentan matrículas de paraísos fiscales? -, el vivir al límite de la ley, pensando: “no me pillaran nunca”, “no soy un criminal”, “soy buena persona”, “lo hice con buena intención”, o “tengo la conciencia tranquila”, esos pensamientos mágicos –porque ocurren al margen de la realidad- que adormecen las conciencias y llevan a pensar que se goza de una inmunidad especial, que considerarse a uno mismo “buen tipo” ubica a uno por encima de la ley.

Sin embargo, la cultura del sentimentalismo, de la impulsividad y de la impunidad -la hija de la banalización del mal- puede hacer más difícil entender ese principio. La cultura de la prevaricación, de la evasión fiscal –pregunto: ¿no están hartos de ver a personas llevar a sus hijos a colegios españoles, con coches que ostentan matrículas de paraísos fiscales? -, el vivir al límite de la ley, pensando: “no me pillaran nunca”, “no soy un criminal”, “soy buena persona”, “lo hice con buena intención”, o “tengo la conciencia tranquila”, esos pensamientos mágicos –porque ocurren al margen de la realidad- que adormecen las conciencias y llevan a pensar que se goza de una inmunidad especial, que considerarse a uno mismo “buen tipo” ubica a uno por encima de la ley.

¿Adónde nos llevará esa irreflexión colectiva, esa incapacidad de prestar atención sostenida para dar importancia a lo que verdaderamente lo tiene?

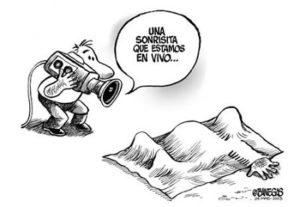

Qué decir de la ya establecida costumbre de disparar Tweets incendiarios u odiosos por los que luego uno tendrá que dar largas explicaciones o pedir disculpas –si es que lo hace- porque no pensó lo suficientemente antes de mandarlos. La irreflexión puede disfrazarse de aires de frescura, de espontaneidad o de rebeldía a lo políticamente correcto. Pero las consecuencias en muchos casos pueden ser nefastas: confusión, grave injusticia, daño a la reputación de otro, conflictos legales, unilateralidad en la toma de decisión, inestabilidad en las relaciones diplomáticas, etc. El tiempo dirá si el Twitter o las conferencias de prensas improvisadas son medios adecuados para difundir criterios, decisiones trascendentes, para trasmitir mensajes complejos, o que requieren matices. Sin duda, la irreflexión colectiva también ha contribuido a ese panorama desolador. Algunos se preguntarán ¿qué hago yo ahora para llegar a un público superficial que no sabe leer más allá de 100 caracteres? ¿Por qué algunos tardamos una semana en devolver la invitación a cenar de un amigo, pero no tardamos más de 2 segundos en re-twitear una ocurrencia ajena que nos hizo gracia, o un titular sin antes haber abierto el enlace y haber leído el texto completo? ¿Adónde nos llevará esa irreflexión colectiva, esa incapacidad de prestar atención sostenida para dar importancia a lo que verdaderamente lo tiene? ¿Cómo educar para que nuestros hijos sean más Homo Sapiens que i-persons, para que sean capaces de reflexión y para que la información deje de consumir su atención convirtiéndoles en enamorados de la irrelevancia?

¿Cómo educar para que nuestros hijos sean más Homo Sapiens que i-persons, para que sean capaces de reflexión y para que la información deje de consumir su atención convirtiéndoles en enamorados de la irrelevancia?

Decía Yeats que “se necesita más coraje para examinar las esquinas oscuras de tu propia alma que lo que requiere un soldado para luchar en el campo de batalla”. El pensamiento introspectivo permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo. Permite tener un diálogo interior, reflexionar críticamente sobre nuestras propias acciones, su ejemplaridad y sus consecuencias para uno mismo y para los demás. Ese diálogo con uno mismo requiere silencio interior, empatía y sensibilidad para poder ponerse en la piel de los demás y comprender los designios de las personas y del mundo que nos rodea.

La persona que no ha dedicado suficiente tiempo a la actividad de pensar es terreno fértil para todo tipo de fanatismo, de manipulaciones ideológicas o de autoengaño, a pequeña o gran escala

Curiosamente, la costumbre de pensar parece un bien cada vez más escaso. En un estudio publicado en la revista Science, el 25 % de las mujeres y el 67 % de los hombres que participaron en los experimentos preferían, incluso, autoadministrarse una descarga eléctrica (un calambre), a permanecer sentados de seis a quince minutos en una habitación vacía sin otra distracción que sus propios pensamientos. En este sentido, tenía razón Tagore cuando decía que «el hombre entra en la multitud para ahogar el clamor de su propio silencio». Navegar de forma anónima, matar el tiempo disparando a la Play, huir de las relaciones interpersonales auténticas, buscar continuamente sensaciones nuevas, dejarse llevar por las masas, consumir drogas o emborracharse, son escapatorias alternativas para quien no quiere actuar con responsabilidad por sus acciones ante otro ser personal, o encontrarse a solas con sus propios pensamientos. La incapacidad de ajustarse a la realidad –lenta y exigente- y de motivarse por un sentido pensado, ponderado y asumido como algo personal lleva a dar fin al diálogo con la propia conciencia, al diálogo que toda persona debe tener con su alma. La persona que no ha dedicado suficiente tiempo a la actividad de pensar es terreno fértil para todo tipo de fanatismo, de manipulaciones ideológicas o de autoengaño, a pequeña o gran escala, como Eichmann, el funcionario ejemplar que cumplió las órdenes con la mayor diligencia y meticulosidad.

Todos los educadores debemos permitir de vez en cuando que se pare el mundo, para crear tiempos y espacios de silencio, de reflexión, de interioridad y de introspección para nuestros hijos y alumnos, ayudarles a entender la diferencia entre discernir y juzgar, a trascender las emociones –que tantas veces engañan- para valorar objetivamente sus actos, a entender las consecuencias de sus acciones, a reflexionar sobre ellas, explicarles la importancia de pensar y ponderar sus decisiones antes de actuar –en el mundo real como en el virtual- y debemos cuidar con esmero su sensibilidad, esa piel fina de la consciencia que permite “sentir-con”, ponerse en el lugar del otro. La solidaridad no es algo que se consigue cogiéndose de la mano cantando, firmando cheques o diseñando presupuestos, es una cualidad que crece cuando una persona tiene la suficiente sensibilidad para poder adelantarse con interés a las consecuencias de sus acciones para los demás.

Como dice el filósofo Íñigo Pírfano, “el problema más grave es que no se es consciente de la gravedad del problema: esta es la esencia de la frivolidad”.

La insensibilidad casi siempre acaba con la frivolidad, y la frivolidad es otra de las causas de la banalidad del mal, porque es hermana de la inconsciencia. Como dice el filósofo Íñigo Pírfano, “el problema más grave es que no se es consciente de la gravedad del problema: esta es la esencia de la frivolidad”. Ciertas injusticias objetivas conllevan consecuencias irreparables en las vidas de las personas, y pensar que aquello se puede borrar tan rápidamente como un Tweet, o simplemente con una palabra de perdón, o un borrón y cuenta nueva, demuestra una frivolidad patológica. Arendt dice “la triste verdad es que la gran parte del mal se comete por personas que nunca han escogido explícitamente entre el bien y el mal”. La gente más peligrosa no es la gente que hace daño aposta –de ellas sospechamos fácilmente-, sino la gente que carece del hábito de pensar y que, alegando “buenas intenciones”, considera prescindible actuar con prudencia. Eso no ocurre en personas que han escogido el mal como opción vital, resulta casi imposible imaginar que esas personas existan, sino con las que, por no pensar demasiado, o por actuar por impulso y luego necesitar justificando su impulsividad, acaban banalizándolas. Al mal como al bien. A la mentira como a la verdad. Al feísmo como a la belleza. Porque la falta de sensibilidad arranca la piel fina que permite discernir, calibrar lo oportuno e intuir las incoherencias propias. De lo contrario, nos acostumbraríamos a convivir con la hipocresía. Por ejemplo, no se suele ver el problema en que un niño de seis años esté navegando solo en Internet o en que unas revistas pornográficas estén a la altura de su vista en el quiosco –parece mentira que esté aún socialmente mal visto denunciarlo-, sin embargo, se obliga a una madre que da el pecho a su bebé en un lugar público a cubrirse. No se banaliza la violencia machista, pero sí el machismo, y se considera histérica y exagerada a la mujer que se queje de un gesto o de un comentario inoportuno. O peor, se la culpabiliza por haber generado esa actitud. No se banaliza el homicidio, pero sí la violencia. No se banaliza la crueldad del acoso escolar, pero sí se banaliza la falta de empatía y de compasión en los patios y la conocida tradición de dar una colleja al compañero de clase que estrena corte de pelo. No se banaliza la difamación cuando existe un veredicto formal, pero se banaliza hasta llegar a normalizarse el insulto ad hominem en las redes o el nutrirse de las noticias morbosas sobre la vida privada de otros. Toleramos y banalizamos todo aquello que no cruza las líneas imaginarias que nos hemos inventado para vivir en un mundo de forma más “cómoda”, sin tener que ajustarnos a la realidad.

La insensibilidad casi siempre acaba con la frivolidad, y la frivolidad es otra de las causas de la banalidad del mal, porque es hermana de la inconsciencia. Como dice el filósofo Íñigo Pírfano, “el problema más grave es que no se es consciente de la gravedad del problema: esta es la esencia de la frivolidad”. Ciertas injusticias objetivas conllevan consecuencias irreparables en las vidas de las personas, y pensar que aquello se puede borrar tan rápidamente como un Tweet, o simplemente con una palabra de perdón, o un borrón y cuenta nueva, demuestra una frivolidad patológica. Arendt dice “la triste verdad es que la gran parte del mal se comete por personas que nunca han escogido explícitamente entre el bien y el mal”. La gente más peligrosa no es la gente que hace daño aposta –de ellas sospechamos fácilmente-, sino la gente que carece del hábito de pensar y que, alegando “buenas intenciones”, considera prescindible actuar con prudencia. Eso no ocurre en personas que han escogido el mal como opción vital, resulta casi imposible imaginar que esas personas existan, sino con las que, por no pensar demasiado, o por actuar por impulso y luego necesitar justificando su impulsividad, acaban banalizándolas. Al mal como al bien. A la mentira como a la verdad. Al feísmo como a la belleza. Porque la falta de sensibilidad arranca la piel fina que permite discernir, calibrar lo oportuno e intuir las incoherencias propias. De lo contrario, nos acostumbraríamos a convivir con la hipocresía. Por ejemplo, no se suele ver el problema en que un niño de seis años esté navegando solo en Internet o en que unas revistas pornográficas estén a la altura de su vista en el quiosco –parece mentira que esté aún socialmente mal visto denunciarlo-, sin embargo, se obliga a una madre que da el pecho a su bebé en un lugar público a cubrirse. No se banaliza la violencia machista, pero sí el machismo, y se considera histérica y exagerada a la mujer que se queje de un gesto o de un comentario inoportuno. O peor, se la culpabiliza por haber generado esa actitud. No se banaliza el homicidio, pero sí la violencia. No se banaliza la crueldad del acoso escolar, pero sí se banaliza la falta de empatía y de compasión en los patios y la conocida tradición de dar una colleja al compañero de clase que estrena corte de pelo. No se banaliza la difamación cuando existe un veredicto formal, pero se banaliza hasta llegar a normalizarse el insulto ad hominem en las redes o el nutrirse de las noticias morbosas sobre la vida privada de otros. Toleramos y banalizamos todo aquello que no cruza las líneas imaginarias que nos hemos inventado para vivir en un mundo de forma más “cómoda”, sin tener que ajustarnos a la realidad.

Ciertas injusticias objetivas conllevan consecuencias irreparables en las vidas de las personas, y pensar que aquello se puede borrar tan rápidamente como un Twit, o simplemente con una palabra de perdón, o un borrón y cuenta nueva, demuestra una frivolidad patológica.

La banalidad del mal, consecuencia del déficit de pensamiento, no es trivial o anodina. Puede suscitar situaciones monstruosas efectuadas por ciudadanos, adolescentes, padres de familia y empleados aparentemente ejemplares y virtuosos; personas que nunca entenderán, ni después de haber hecho tanto daño, ni después de un veredicto de culpabilidad, lo que hicieron de mal, porque carecen de la capacidad de juzgar y pensar en las consecuencias de sus acciones porque no han dedicado suficiente tiempo a la actividad de discernir y de pensar con profundidad.

Parte del texto es extraído del libro Educar en la realidad, de la misma autora.

Articulo publicado por Catherine Ecuyer en su blog.

¿Qué te pareció este artículo? Deja tu opinión: